Il Medioevo.

Il Medioevo, epoca buia e di grande repressione sociale. Solo nel periodo del “Basso Medioevo”, ovvero negli ultimi otto secoli più vicini all’epoca moderna (fra l’ XI° ed il XVIII° secolo), si avvertiva qualche “scossa” sociale, che scuoteva la vita cittadina, apportando alcune novità nel lavoro e nella gestione\situazione dei lavoratori.

In Italia ed in Europa, con il fiorire dei Comuni ed a partire dal XII° secolo, nascevano associazioni, atte a tutelare, organizzare e regolamentare gli appartenenti alla maggior parte delle attività produttive.

Ogni associazione si occupava di una singola categoria professionale ed i propri membri erano tenuti al giuramento di assistenza reciproca e di difesa degli interessi comuni. Oggi chiamate Corporazioni delle arti e dei mestieri, allora con diverse terminologie: arte, corporazione, compagnia, corpo, ordine, collegio ecc.

Assumevano in breve tempo, forme di autogoverno, stabilendo regole e criteri, quali gli orari di lavoro, le tipologie e la qualità dei prodotti, i metodi di produzione e di commercializzazione, gli stipendi. Le loro funzioni arrivavano ad estendersi in campo amministrativo, pubblico e politico, con impatto diverso in ogni contesto urbano, tanto da risultare alle volte scomode e venire conseguentemente destituite.

Le prime corporazioni ad istituirsi erano quelle artigiane, nuove per gli ordini della nobiltà, del clero e della cavalleria, questi altri ordini però non pesavano sull’ “economia” della classe artigiana, infatti costoro sfruttavano i braccianti adibiti alla coltivazione della terra, riducendoli praticamente in schiavitù e privandoli di ogni diritto, anche corporativo. Questo si può intendere come un corporativismo uniclassista.

Con l’avvento del salariato, dovuto all’innovazione dell’organizzazione produttiva (molti imprenditori, strutturavano laboratori diversificati per ogni ciclo di produzione, creando salariati urbani, i primi operai) che portava l’incremento dei mestieri specializzati e del naturale fabbisogno di operai, sorgevano parecchie altre associazioni corporative, delle quali però i dipendenti salariati non facevano parte in quanto non ne avevano diritto. Infatti, va sottolineato che gli iscritti alle arti erano esclusivamente i capi ed i proprietari delle botteghe, i loro aiutanti ed apprendisti, evidente quindi il mantenimento delle differenze di classe e per questo di trattamento economico e sociale. Altri collegi erano quelli dei medici, dei banchieri, degli armatori, dei giuristi ecc.

Riassumendo, obiettivi primari delle corporazioni erano la difesa del monopolio di categoria (emarginando e cercando di ledere chi non ne faceva parte), la tutela della qualità dei manufatti (regolamentando l’uso delle materie prime, degli strumenti e delle tecniche di lavoro), l’uguaglianza fra i soci (solo formale data la disparità dei trattamenti economici fra proprietari, maestri, aiutanti ed apprendisti), l’attenzione alla formazione delle matricole e l’esercizio della giurisdizione nei confronti dei membri (cause fra iscritti ed infrazione verso i regolamenti, non erano rare).

La struttura era fondamentalmente composta da due organi: il Corporale, ovvero un’assemblea ove venivano eletti i propri rappresentanti ed il Consiglio, prettamente consuntivo, una ristretta dei più potenti e con voce in capitolo che valutava l’operato dei rappresentanti, dando loro mandati precisi. L’Apparato burocratico era composto da un notaio ed un tesoriere.

Durante il XIII° secolo, il potere politico delle compagnie delle arti, si radicava ovunque, con la costituzione dei cosiddetti “Popoli” con a capo il capitano del Popolo. Soventi erano gli “scontri” con i magnati, ovvero gli aristocratici, anche se con il passare del tempo, capendo dell’importanza di non farsi la guerra (controproducente) ma della convenienza di stringere alleanze, arrivarono ad unire le famiglie, frequenti infatti erano i matrimoni fra i più ricchi ed i più nobili, traendone vantaggi reciproci.

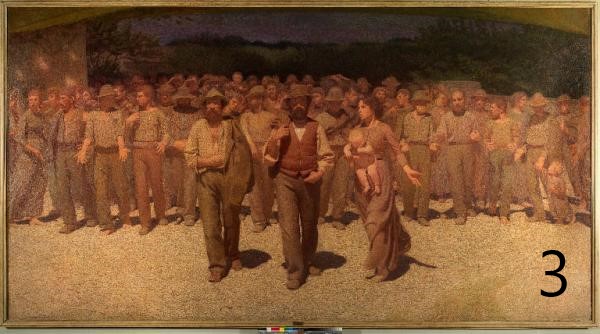

Fondendo questi due ceti, sbocciava il “Popolo Grasso”, esisteva poi il “Popolo Magro”, composto unicamente da artigiani (ceto medio) ed il “Popolo minuto”, formato dai piccolissimi commercianti e dai salariati, entrambi senza rappresentanza politica e senza diritto alcuno. Proprio i salariati, subivano inoltre un crollo del potere d’acquisto, dato dall’aumento dei prezzi e dalla paga generalmente stabile. Tali condizioni disumane li portavano spesso ad intraprendere rivolte, come quella scoppiata nelle Fiandre tra il 1323 ed il 1328, quelle in diverse città tedesche e quella denominata “tumulto dei ciompi” avvenuta a Firenze nel 1378, puntualmente tutte concluse con dure repressioni.

Le corporazioni delle arti e dei mestieri, si possono considerare come la forma sindacale presente nell’epoca medievale, forma sindacale comunque enormemente squilibrata e non indirizzata verso i ceti più deboli.

Lascia un commento