L’epoca moderna.

Il medioevo, dopo l’avvento dei comuni, lasciò in eredità all’epoca cosiddetta moderna (periodo che va dagli ultimi anni del quindicesimo secolo agli inizi del diciannovesimo secolo), come forma sindacale le Arti o Corporazioni (ben illustrate nel precedente articolo).

Con il Rinascimento (quindicesimo e sedicesimo secolo) riuscirono ad esprimersi al meglio, contribuendo a garantire l’espressione sublime di quel fiorente periodo storico. Alla lunga però, la scelta di una linea rigidamente corporativa non portò ad un costante e progressivo beneficio, lo testimonia il fatto di come le Corporazioni rimasero insensibili a quel liberismo che da prima in Inghilterra e poi in Europa ed America, realizzò il moderno capitalismo.

Successivamente, con l’Illuminismo (diciottesimo secolo), le Corporazioni subirono una pesante crisi organizzativa e criticate dai più, finirono con l’essere abolite dalla Rivoluzione francese, la quale impose che ogni uomo potesse svolgere liberamente il proprio mestiere una volta ottenuta l’autorizzazione dalle autorità.

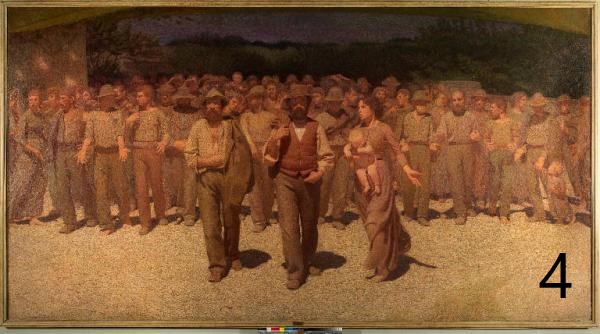

Con la soppressione delle Corporazioni, le classi sociali meno “potenti”, patirono un momentaneo ulteriore peggioramento delle proprie condizioni di vita e lavoro, vuoto colmato con l’avvento delle Società di mutuo soccorso dell’allora nascente movimento operaio, le prime sorsero in Inghilterra nel 1824. Denominate Trade Unions, avevano lo scopo di migliorare le condizioni di vita dei lavoratori delle fabbriche (alcuni esempi: assistenza sanitaria gratuita e sussidi in denaro in caso di disoccupazione, malattia, infortunio, vecchiaia e decesso; versamenti volontari per costituire una forma di deposito da utilizzare per l’elargizione dei sussidi; assistenza morale; istruzione; educazione ecc) dopo l’importante rivoluzione industriale che portò industrializzazione in parecchi territori, progresso ed innovazioni nei metodi di produzione.

Sin dall’inizio, queste leghe, ebbero una composizione interclassista e nonostante si definissero apolitiche, elevata fu almeno al principio, l’influenza esercitata dal pensiero borghese.

Con il passare degli anni ci fu un salto di qualità notevole, in quanto divennero strumenti di tutela di classe autonoma, gestita dal basso, con idee socialiste ed anche anarchiche. Nel 1834, fallì il tentativo di unificarle in un’unica grande confederazione sindacale nazionale (sempre in Gran Bretagna), a causa delle diversità di intenti dovuta alla grande quantità di nuove attività, oltre che all’impreparazione tecnica ed intellettiva di chi dirigeva questi movimenti sindacali (per lo più si trattava di operai). Divennero effettive e legalizzate fra il 1868 ed il 1871 e venne ideato un organismo di coordinamento delle varie organizzazioni, il TUC.

La loro diffusione fu veloce e capillare, giungendo in Francia e Germania (ove furono aspramente combattute), Austria, Belgio, Spagna ed Italia. Legalizzate ovunque, nel 1901 venne fondata la Federazione Internazionale Sindacale con sede ad Amsterdam e fra il 1919 ed il 1921 arrivò a contare più di venticinque milioni di aderenti. Esclusi da questo organo America e Russia.

La graduale crescita delle iniziative dei lavoratori (fra le quali forme di lotta come lo sciopero ecc), portò i sindacati a dovere correttamente strutturarsi, nacquero ovunque così le Camere del lavoro e le federazioni nazionali di categoria. Vennero stipulati e siglati i primi accordi nazionali con le controparti, in materia di lavoro e di questioni sociali. Il vero sindacato era finalmente avviato, da qui in avanti gli eventi che lo caratterizzarono furono innumerevoli.

Il prossimo articolo racconterà della storia del sindacato moderno in Italia e porterà in dote diversi avvenimenti che faranno riflettere i lettori più attenti.

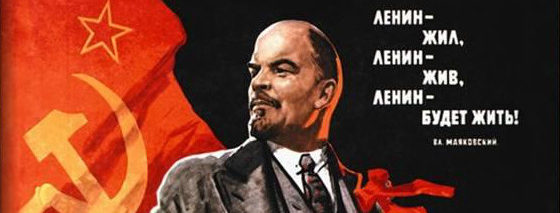

Spesso viene confuso il ruolo del sindacato e quello dei partiti di stampo comunista\socialista, vicini ai lavoratori. Questo perché gli intenti sono molto simili, così come lo sono i metodi di azione e di comunicazione con le masse popolari. In merito a ciò esistono due teorie: la prima prevede la distinzione fra sindacato e partito, dividendone i compiti e collocando il primo all’esclusiva protezione degli interessi economici dei lavoratori ed il secondo all’esclusiva difesa degli interessi politici ed al miglioramento della società mirando a renderla il più adeguata possibile secondo l’ottica proletaria; la seconda teoria, elaborata da Lenin, prevede che il sindacato debba spingere i lavoratori all’impegno con e per il partito, di modo che questo tuteli i loro interessi, inoltre indica il sindacato quale strumento principe ed imprescindibile nelle mani dei lavoratori per trasmettere pressione sul partito, per fare in modo che la politica esercitata da quest’ultimo sia la più vicina possibile al credo operaio.

Personalmente ritengo più corretta la teoria leninista ma credo anche che sia il sindacato che il partito debbano salvaguardare gli interessi economici, sociali e politici dei lavoratori, ognuno nel proprio ambito e con le proprie competenze e mezzi, collaborando costantemente fra loro. Entrambi devono essere lo specchio dei lavoratori.

Lascia un commento